За четверть века до маршальской звезды

Наталья Малиновская, дочь прославленного советского маршала, предоставила «Военно-промышленному курьеру» право публикации воспоминаний о ее отце, чья воинская судьба вместила в себя совершенно невероятные события.

Часть 1. Розги шампанского

Как это было! Как совпало!

Война, беда, мечта и юность!

И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!..

Давид Самойлов

Сейчас, когда я думаю о папиной жизни, она кажется мне похожей на головокружительный роман – таинственное рождение, мучительно тяжелое детство, раннее взросление, кругосветные путешествия, чужие страны, ставшие ему дорогими: Франция, где он сражался и мог остаться, как многие из его товарищей по экспедиционному корпусу, Испания, которую он полюбил еще до того, как ступил на ее землю и покидал с горечью невольной вины – «не сумел помочь...» И войны, войны, войны... Сколько их было в его судьбе! Четыре года Первой мировой, год Гражданской, почти два года испанской и четыре Великой Отечественной. Больше десяти лет.

Какой мерой считать их? Год за два? За три? За пять? А были, наверное, дни, или часы, или час, которые зачтутся за десятилетие. Июльский день перед сдачей Ростова. Декабрьское утро на реке Мышкове, от которого война повела другой счет. Или ночь карибского решения. Я не знаю, какие дни назвал бы он сам – эти или совсем другие… И об этом уже никто не узнает.

Я не спрашивала – он не рассказывал. Папа вообще был молчалив, а я слишком уж молода и не до той давней (a на самом деле слишком еще близкой) войны мне было тогда, в двадцать лет – до памяти надо еще дорасти... Это сейчас, спустя годы, я перебираю свои догадки, просеиваю то, что помню, ища золотые крупицы, – мелочи, почти что пустяки, казалось бы, случайные фразы.

Неизбывная Франция

Помню, меня поразили два свидетельства. Одно – журналиста Александра Верта, описавшего встречу с отцом в канун Сталинградской победы, когда его армия, 2-я Гвардейская, уже сделала свое дело, не допустив прорыва окружения, но Паулюс еще не сдался. Ощущение кануна, исторической значимости происходящего здесь и сейчас было очевидно обоим, но Верт, пересказывая их беседу, мельком упоминает о том, что в тот вечер разговор зашел о боях Русского экспедиционного корпуса в Шампани во время Первой мировой войны. Как странно!

Другое свидетельство я услышала лет десять назад от Евгения Борисовича Пастернака. Он вспоминал о том, что рассказывал его отцу Илья Эренбург, навестивший его после очередной поездки на фронт – на 2-й Украинский в августе 1944-го, когда там блистательно завершалась Ясско-Кишиневская операция.

Когда настала передышка, Эренбург смог поговорить с командующим фронтом – моим отцом. И вот что запомнилось Евгению Борисовичу, тогда еще мальчишке, из рассказа Эренбурга: «Представьте, только-только поставлена точка еще на одной странице войны, победная точка: все сделано в точности так, как было задумано, и в те самые сроки – надо бы лучше, да нельзя! А мы весь вечер и всю ночь проговорили с командующим фронтом не об этом, а о Франции, о Париже, о Шампани».

Странно? Да. Значит, снова и снова отец мысленно возвращался к тем далеким годам, причем в обстоятельствах, казалось бы, не располагавших к мемуаристике, да и возраст у него был еще далеко не мемуарный, не говоря уж о деле, всепоглощающем и наитруднейшем деле тех дней. Почему же не отпускала его та – первая – память?

Ответ я, кажется, знаю. Когда папа начал писать книгу, я, в ту пору школьница, спросила: «А почему ты пишешь о той войне? Почему не об этой?». На мое «почему» отец ответил неожиданно резко: «Пускай врут без меня».

Сейчас я понимаю, что по сути он отвечал не мне. В тот год у него на столе лежал толстенный мемуарный том о Сталинградской битве, прочитанный самым внимательным образом, свидетельством чему восклицательные и вопросительные знаки на полях вперемежку с едкими маргиналиями. (Недавно я видела тот же переизданный том в Доме книги, преподносимый как долгожданное откровение, и в очередной раз подивилась вывертам отечественной историографии.)

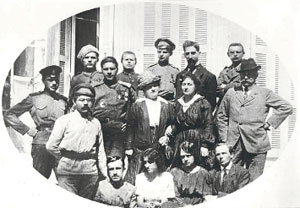

Лето 1919 года. Ницца. Малиновский

Лето 1919 года. Ницца. Малиновскийкрайний слева в верхнем ряду

Отцовский ответ я запомнила: «Правды об этой войне еще долго никто не напишет». «Потому что не напечатают?». «Не только».

Он прав до сих пор, а может, и навсегда. Больше вопросов я не задавала, а папа, помолчав, добавил: «Начинать надо с начала. И до этой войны была война, война и война».

И он начал с начала.

Но все-таки почему отец решил писать о себе, как о другом человеке? Почему роман, а не мемуары? Была тому причина, хотя, может быть, и не самая главная – неосуществленное литературное призвание. Отец был захвачен новой работой, которой занимался урывками по вечерам и в выходные. Не могу себе представить, как это возможно, – вернуться с работы, где что ни день, то, условно говоря, Карибский кризис, и найти в себе силы сконцентрироваться на романе.

Одиннадцать толстых тетрадей, исписанных изящным, старинного склада почерком, совсем без помарок, настолько продуманным и выношенным было каждое слово. На первом листе дата – 4 декабря 1960 года, вверху пометка – «Примерный план (набросок)». Последняя тетрадь была дописана осенью 1966-го. Меньше года жизни тогда оставалось отцу. Он успел написать только о детстве и юности – сюжет оборван возвращением из Франции, а это в сущности самое начало.

Можно только гадать, как папа предполагал работать над текстом дальше, но ясно одно: сделанное он считал первым черновиком. И все же написанное говорит о несомненных литературных способностях. Только один абзац: «Взошла поздняя луна, большая и скорбная, и, горюя, повисла над горизонтом. И, кажется, оттого она печальна, что увидала изрытое воронками и окопами, обильно политое кровью поле, где убивали друг друга обезумевшие люди. Тихий печальный ветерок уносил с поля брани устоявшийся в ложбинках пороховой дымок, запах гари и крови. Молча обступили солдаты подъехавшую кухню, молча поужинали. Стрельба стихла, лишь вдалеке кое-где рвались снаряды. Санитары сновали по окопам, выносили на носилках тяжелораненых; полковые музыканты подбирали убитых. На повозках подвозили патроны и на тех же повозках отправляли в тыл убитых – хоронить. Коротки весенние ночи. И едва рассеялся туман, артиллерийская канонада разбудила измученных, съежившихся от утреннего холода солдат, а земля снова задрожала от разрывов, снова затянулась дымом и пылью».

Как Малиновским заплатили за снаряды

В герое романа Ване Гринько явственно узнается отец – это он в августе 1914 года решил записаться добровольцем и пойти на фронт, но его не взяли по малолетству. Тогда он забрался в пустой товарный вагон, прицепленный к воинскому эшелону, затаился, но был обнаружен на полпути к германскому фронту. Выяснив, что ни семьи, ни дома у него нет, его оставили в полку до первых боев: если не струсит, пускай служит. Так в 256-м Елизаветградском полку 64-й пехотной дивизии у пулеметчиков появился новый подносчик патронов.

Бегство на фронт разом разрешало все жизненные затруднения, но обязывало пройти весь воинский путь – возвращаться с полдороги отец не умел, а уходить уже научился. «Бесповоротному человеку и самому несладко, и с ним нелегко, но положиться на него можно», – эти папины слова, сказанные по случайному поводу и безотносительно к себе, я запомнила, угадав в них автобиографию. Так бесповоротно он стал военным человеком, а отвага, честолюбие, ум, привычка доводить всякое дело до блеска и, наконец, удача, не уберегшая от пули, но спасшая от плена, лагерей и от смерти, определили дальнейшее развитие событий. И все же первые шаги, наверное, дались труднее всего.

В октябре 1915 года под Сморгонью отец, уже георгиевский кавалер, был ранен. Операция в полевом госпитале без наркоза, в полном сознании, с дикой болью. Потом Ермаковский госпиталь в Москве, долечивание в Казани. По выздоровлении отца откомандировали в Ораниенбаум, где формировалась особая пулеметная команда, которой предстояло отправиться во Францию. Головокружительный поворот судьбы!

Никто не хотел ехать бог весть куда и непонятно зачем. Франция в восприятии солдат Первой мировой была овеяна памятью о 1812-м, когда их предки воевали с Бонапартом, но тем непонятнее звучали рассуждения о союзническом долге. Ясно одно: там они тоже будут воевать с немцами. Но почему во Франции, а не у своих границ, не понимал никто.

“ Солдат для Франции отбирали особым образом, почти как в Кремлевский полк ”Дело же было в том, что когда у русской армии обнаружилась катастрофическая нехватка снарядов, правительство обратилось к Франции с просьбой о помощи. Французы, припомнив заключенные в конце XIX века взаимные союзнические обязательства, предусматривавшие военную помощь в случае агрессии третьей страны, предложили России расплатиться за снаряды людьми. Ибо, как известно, наши людские запасы неисчерпаемы, а с деньгами всегда были проблемы. Франция заявила о готовности поставить требуемое количество вооружения в обмен на 400 тысяч русских солдат, но сговорились на рассрочке – сорок тысяч солдат в месяц. И долг заплатили людьми – своего рода рецидив работорговли в XX веке.

Во Францию послали Русский экспедиционный корпус из четырех бригад. Отец оказался во 2-й бригаде. В корпусе было 45 тысяч человек, почти в десять раз меньше, чем требовали французы. Но и вооружения Россия получила соответственно меньше.

Солдат для Франции отбирали особым образом, почти как в Кремлевский полк. Согласно специальному предписанию необходимыми качествами считались:

1. Безукоризненно славянская внешность без намеков на иное происхождение, а также «общая приятность облика».

2. Рост не ниже 175 сантиметров (по тем временам довольно высокий).

3. Православное вероисповедание.

4. Грамотность и достаточное общее развитие вкупе с отсутствием вредных привычек.

5. Умение метко стрелять, знание военного дела, наличие наград и иных отличий по службе.

Французы не предполагали, что для них отберут лучших, они рассчитывали на необученных новобранцев, которых сами намеревались учить, а после использовать на тяжелых участках фронта, жалея свои войска, что, наверное, естественно. Так что первоклассное пополнение армии явилось для французского командования радостной неожиданностью. Россия в очередной раз удивила мир, на сей раз качеством, а не количеством.

Пропустим рассказ о пути во Францию – через Сибирь, а далее морями в Марсель – в романе об этом рассказано подробно и впечатляюще.

Ля герр и либерте

Марш новоприбывших по улицам Марселя поразил галльское воображение. Незабываемое зрелище! Первый полк сформирован сплошь из блондинов с голубыми глазами, второй – из шатенов с серыми (на сей предмет тоже существовал особый приказ – какая предусмотрительность!). На солдатах новое, безукоризненно подогнанное обмундирование, а в первой шеренге каждого полка по Марсельской набережной идут одни георгиевские кавалеры. Естественно, ради такого случая бригадам был придан первоклассный оркестр, но об инженерных и артиллерийских частях, наводя лоск, позаботиться забыли.

Родион Малиновский.

Родион Малиновский.Парадный снимок.

Май 1916 года

Вскоре русский корпус отправился на Шампанский фронт, где летом 1916-го разгорелись бои, и тогда французы поразились боевой выучке, выносливости и отваге русских солдат. Все – от французских начальников до солдат с оттенком удивления отмечали привычную взаимовыручку в бою и бесшабашную удаль, что укрепило командование в намерении использовать русские войска на самых тяжелых участках фронта. Так и сделали – в итоге только в октябрьских боях 1916 года наши бригады потеряли треть своего состава, а в январе 1917-го тяжелые потери причинила газовая атака.

Наши солдаты воевали храбро, но им приходилось много труднее, чем французам, и речь не о физических тяготах окопной жизни. Привычные к отечественной жестокости, во Франции наши солдаты увидели своими глазами другую армейскую жизнь, в которой, во-первых, не было титулования «ваше высокоблагородие». Обращение «мон женераль» («мой генерал») или «мой лейтенант» казалось им почти приятельским, чуть ли не задушевным. Восхищало и то, что у французов командир мог поздороваться с солдатом за руку и не имел привычки орать на подчиненных. Эти обыкновения, непредставимые среди родных осин, очаровывали, особенно поначалу, пока еще не обнаружились местные ручейки и пригорки.

Но главное – во французской армии не было мордобойцев. Надо уточнить: этот солдатский термин не имеет отношения к дедовщине, речь идет об обыкновении начальника бить подчиненного по поводу и без повода. Однако на войне мордобойцы обычно присмиревали, помня, что пулю можно получить и от своих, такое случалось. Солдаты хорошо знали, кто из командиров нормальный человек, а кто истерик и мордобоец. Во Франции, как оказалось, офицер, ударивший солдата, рисковал получить сдачи.

Помимо обыденного мордобойства в корпусе были в ходу и телесные наказания – шпицрутены. Введенные Петром и отмененные в 1864 году особым приказом они, как и смертная казнь, были разрешены к применению в войсках Экспедиционного корпуса для укрепления дисциплины. В отцовской книге описан конкретный случай – подлинная история с настоящей фамилией и именем. Описана и сама экзекуция, и унизительная подготовка к ней: тот, кому назначены розги, накануне сам шел срезать их. Но кроме боли, унижения и иных моральных страданий, всем – солдатам, вынужденным бить своего товарища, не говоря уже о нем самом, было нестерпимо стыдно перед французами. Стыдно за Отечество.

Тем временем отношения наших солдат с французскими, как и с крестьянами, жившими вблизи от лагеря, складывались самые добрые. Наших солдат полюбили. Французы еще долго потом вспоминали, какие забавные люди эти русские: «Словно большие дети! Медведя с собой привезли, играют с ним. Попросишь помочь, никогда не откажут. Детей любят – наших ребятишек конфетами угощают. Да еще и театр устроили при госпитале».

Медведя Мишку офицеры невесть зачем купили по дороге во Францию – еще в Екатеринбурге, и ручной зверь, запечатленный на многих фотографиях, стал любимцем бригад и их своеобразным талисманом. Он, видимо, немало способствовал распространению редкостно живучей мифологии относительно нашего национального пристрастия к медведям и россказням об их повсеместном обитании вплоть до Красной площади.

В России тем временем произошла Февральская революция, и в корпусе согласно начальственной формулировке из донесения на Родину «начались брожения».

Окончание следует.